进步党时代1901—1932

(1)国会内部的权力转移

进入二十世纪,当国会权力在政党领导下发展到顶峰的时候,也正是它走向衰落的开始。在十九世纪后期,政党实行党魁统治,靠施予职位保持政党的竞争力,导致在党内和地方政府腐败横行。众院发言人集中了控制立法的权力,凭自己的喜怒实行“单人统治”。参议员由各州议会选举,因缺乏民主监督而逐渐堕落为金钱政治;参院成为腐败政府的象征,被戏称为“百万富翁俱乐部”。 在这时期兴起的进步党在清除政党腐败和国会的“沙皇统治”的同时,也削弱了国会和政党的领导力量。进步党联合部分共和党人攻击众院发言人坎农的统治地位,终于在1910年“摘去了沙皇的皇冠”,解除了发言人的大部分权力,把他的作用限制在协调国会讨论等次要方面。控制众院立法程序的规则委员会不再包括发言人,并由全体议员选举。同时,两党成立专门委员会(CommitteeonCommittees)选举各委员会的主席和成员。

1911年,众议院的权力中心从发言人暂时转移到多数党的决策会议(Caucus)。由决策会三分之二通过的决议约束所有党员随后在众院的表决,违者将遭到党纪惩罚。参院早已于1903年采纳了类似的“三分之二规则”,因而决策会同时在两院成为立法主要战场。但只有政党在政府内高度团结的时代,这一机构才可能真正具备约束力。因此,在第一次大战期间,决策会议就因民主党的内部分裂而衰落。它在众院仅存在了两年。

在二十年代,国会进入了“诸侯时代”(EraofBarons)。国会机构发生了专门化。众院规模太大,必须分化成高度专门化的委员会和分会独立进行立法工作。参院人数较众院少,专门化的压力相对较小,但也逐渐复制了众院的机构与规则,采纳了委员会系统。

权力中心从多数党的决策会议,分散到各个常务委员会主席身上。为了保证委员会事务不受未来的“沙皇”或“国王决策会议”的干涉,各委员会严格实行资历规则(SeniorityRule):即由在国会任期最长的委员担任握有实权的委员会主席职位。这一自动提升原则在两院实行了半个世纪之久。主席和委员的任期都类似终生制:除非退休、死亡或未能获选,他们就一直担任同样的委员会职务。在诸委员会中,仍以“规则委员会”最为重要,由于它控制着立法程序,主席几乎可以窒息任何立法提案。共和党规则委员会主席坎贝尔(Campbell)一度扬言说:“我即常委…提案就在我的口袋里呢,并且它将留在那儿”。只有在众院三分之二多数的议员在“释放申请”(DischargePetition)上签名,被规则委员会扣压的提案才有机会“重见天日”,从而受到众院的讨论与处理。委员会的独立性和主席权力表明,政党对近代国会的领导能力已大不如前。 (2)大众政党开始衰落

进步党对美国的政党体制也进行了意义深远的改革。在这个时期,联邦在坚固的民主党南部和同样坚固的共和党北部存在着“两个一党制”。地方主义的两党体系不是为了提供竞争,而是为了消除竞争。地方政党组织缺乏中央的统一领导,陈旧的政党机构不能满足现代工业社会的要求。另一方面,城市工人阶级则尚未成熟,且受种族分裂影响,不能形成团结有效的独立政党。政党竞争的消失引起选民的政治参予骤然下降,以致到本世纪二十年代,美国的选举参予率只有现代西欧的三分之一到五分之二之间。因此,正是在现代工业化产生社会危机时期,美国的政党开始衰落。这和进步党同时从几个方面削弱政党发展有密切关系。

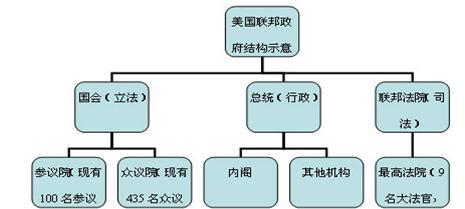

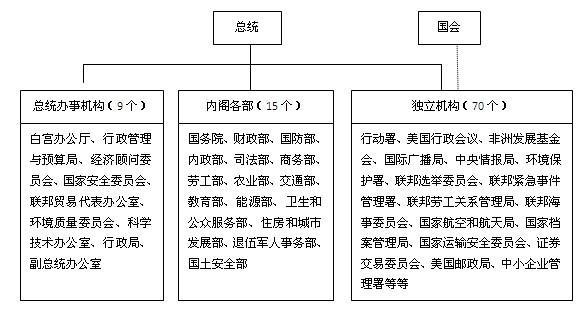

(3)总统成为行政总经理

政党与国会的衰落伴随着总统权力的兴起。尽管进步党时期的总统尚不具备经济调控或领导国会的机构权力,他们个人已能对国会施加影响,并获得了对内阁与行政机构的统一管辖。早在1908年,西奥多·罗斯福总统就开始独立制订政策,并向国会提出广泛而强烈的建议。1912年,塔夫特总统首次向国会正式递交立法草案,结果遭到普遍反对。但威尔逊总统于次年控制了政党,加上国会在发言人失去权力后不存在独立的领导力量,因此两院普遍接受总统的立法领导。革命性的变化发生于1921年哈丁总统的任期内。在此之前,总统无须向国会提供年度财政政策,因而对整个政府缺乏全盘计划;各内阁部门直接向国会申请拨款。第一次大战给联邦政府带来了巨额开支和预算赤字。为了提高政府效率,联邦政府必须合理规划预算与财政政策。这个任务主要落在了总统身上。1921年通过了“预算和会计法”,它要求总统为各行政部门提供统一的年度计划;总统成为政策发起者和财政领导人,他必须每年负责制订政府的财政计划。同时,国会建立了独立于行政的总审计办公室,以主管稽查。 如果把这个时期的国会比作公司的董事会,总统就好比总经理。只是对于三权分立的政府,这个“总经理”通常不能由“董事会”选举或罢免。“董事会”有责任授权、资助与监督“总经理”的执行活动,并在必要时给“总经理”委代更多的权力。

新政时期1933——1952

(1)总统权力的崛起

所有行政机构亦受到总统的统一领导。除了其司法功能之外,独立行政机构亦被纳入总统属下的行政等级系统。1934年总统成立了全国紧急状态委员会,所有行政机构的提案都必须经过它的批准。1937年这个功能转移到预算局(BudgetBureau),由它决定行政部门的提案是否符合总统计划;如不符合,提案必须作出修改,否则即告取消。1939年的政府重组法成立了总统执行办公室,下分五个部门,其中包括预算局。总统从原来的总执法官扩充为总行政官。

1945年,罗斯福政府提出了象征福利社会的第二人权法案。总统建议联邦政府必须“保障经济稳定、人人富足,和保障所有人在工业、商店、农场与矿山对有用和有偿职业的权利”。1946年通过的“雇佣法”(EmploymentLawof1946)最终修改了这些激进字眼,要求政府连续从事积极经济干预,以保证“最大程度的就业、生产和购买力”。这项法律为联邦政府制订了新的标准:现在联邦政府负责为公民普遍福祉提供适当条件。政府的作用超越了十九世纪的利益代表功能;它必须为社会提供生产与服务,并分配与传递福利。新的政府功能将在总统领导下完成;总统现在不但是行政总长官,而且成为主要的经济稳定力量。从1921年的预算法到1946年的雇佣法,在七个主要政策领域:预算、经济、国家安全、人力资源、环境、住房和城市建设,总统成为立法领导者。 1946年雇佣法确立了总统对国会的领导能力,最终标志着“国会政府”时代的结束。由于总统当时恰好是两院多数党的领导人,国会对“立法自杀”不存戒心,因而自愿放弃了传统的立法功能,把大部分政策制订任务委代给总统与行政机构。国会不再是立法的起源,而更象是总统提案的过滤器;它主要通过、修改或拒绝接受总统提案,并对行政机构进行立法监督。 (2)“国会政府”的衰落

1946年的“立法重组法”从管辖、人事制度与民主程序上改革了委员会组织,把两院委员会总数从81削减到34个。但在实际上,这项改革增强了现存委员会的规模、权力与独立性。各委员会增添了助理人员,并使下属分会数目迅速增至250多个,因而国会的权力结构更为分散。威尔逊教授在十九世纪末就曾指出:“[国会]象一支没有军官的军队,缺乏共同思维--或即使具备思维,也没有机制去改变它;它由一二十个委员会率领着,其成分必须保持固定不变,并且为数太多,也太欠缺相互联系来与之抗衡”。这种描述同样适用于二十世纪的国会,只是委员会数目更多,也更加独立。

事实上,委员会的独立性和委员会主席手中的权力,经常成为阻碍多数党实行新政策的手段。尤其是规则委员会主席可拒绝批准提案获得国会的讨论,使立法无疾而终。在新政时期,这种机制曾为共和党提供便利,联合南部民主党的保守势力提供便利来反对总统政策。例如1938年的工资与工时法案以二比一的多数通过了参院,并得到众院劳动委员会的赞许,可是规则委员会就是拒绝放行。最后,只是在众院以218名议员的签名获得“释放申请”之后,它才得到众院讨论,并以314对97票的压倒优势获得通过。1946年的“立法重组法”要求每个委员会定期举行会议,并在会议上由全体委员会成员决定议程。在该法通过后,情况有所改观。十年后,两院中三分之二的委员会结束了主席的“单人统治”。但在另外三分之一的委员会内,主席仍然把持着立法进程,其中包括规则委员会。民主党的史密斯在该委员会作了12年主席,却从不定期开会。1958年,他拒绝把“公民权利法案”交付众院讨论,竟在国会开会期间回到自己的弗吉利亚农场,消失得无影无踪,使得该法案被拖延一年才获通过。次年,只是在众院的“释放申请”签名仅差10票时,才由史密斯“主动”释放。由于禁止任何纪律处分,政党首领对委员会主席无可奈何。在六十年代,即使颇负众望的参院多数党领导人约翰逊和众院发言人雷伯恩也只有靠耐心说服,唯恐激怒了“诸侯”。

因此,国会的制度化一方面导致在国会内部的权力分散;另一方面,国会实权职位的年龄要求不断提高。在十九世纪,众院发言人的平均任期是七年,领导人的平均年龄在30-40岁之间。到二十世纪,发言人的平均任期增长到23年,领导人平均年龄则达到60-70岁。同时,资历规则鼓励议员长期连任,造成议员对职位恋恋不舍。从1900年到1957年,在众院连任五届以上的议员从总数的9%增加到45%,连任十届以上的从总数的1%增长到14%。这使得国会人员替换不勤,新血不能及时获得补充。

资历规则还阻碍了国会与行政部门在人员上的交流。行政部门和国会具有不同的代表基础:议员多来自乡间小镇,且长期居住本地,因而较少在全国范围内流动;行政与企业代表则大半来自都市,且通过全国性政治组织的网络晋升,因而几乎与地方政治隔绝。因此,行政代表了全国性功能利益,国会则代表了地方性特殊利益。由于中途进入国会意味着仕途的重新开始,内阁与行政部门的精英一般不愿意成为国会议员。国会在人员交流上的中断增强了它的地方主义色彩,使它更缺乏处理现代经济产生的全国问题所需要的经验。

国会的地方主义体现在议员的首要考虑:注重本地区的选民服务以获得连任。由于众议员是由地区选民选出,议员的中心任务是争取使本地区尽可能多地获得联邦福利以取得选民的好感。因此,议员的个人兴趣和国会的机构功能发生某种利益冲突。在一定程度上,议员是“通过反对国会来竞选国会”:出于合理利益计算,议员首先考虑个人政绩,其次才从国会的角度去考虑国家问题。基于这个原因,议员的切身利益使他们对机制改革讳莫如深。议员个人希望委员会有更多的独立性以增加个人影响,而维持分散的委员会和分会系统就等于维护了自己的个人权力。

在某种程度上,“国会政府”在二十世纪的命运似乎是在劫难逃。联邦宪法造就的三权分立政府注定是个弱政府,政府分支之间的相互制约使之不能和谐与果断地处理国内外危机。它有利于社会的既得利益,反对任何迅猛的变革。然而,二十世纪的经济与社会现实要求一个强大并能及时行动的中央政府。结果,权力从立法机构转移到执法机构。在二十世纪,“进攻性精灵”已不是国会,而是总统与行政机构。与此同时,国会的中心功能从立法转移到行政监督;在1950-62年间,国会所作的调查超过了整个十九世纪国会所作调查数量。因此,和世界其他地方一样,美国的议会也未能保持立法权力,国会的工作中心从制订法律过渡到通过、修改或控制政府立法,并监督行政行为。为此,杭廷顿指出了国会政府在二十世纪的矛盾:“国会只有拒绝立法才能保持其独立性,并且只有放弃其独立性才能立法…如果国会制订法律,它将从属于总统;但如果它拒绝立法,它就将疏远公众舆论。国会能够坚持其权力,或者通过法律;但它不能同时实现两者”。

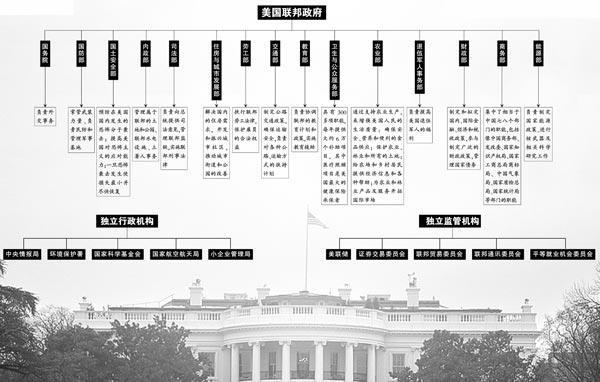

(3)“第四分支”:独立行政机构的兴起

新政在造就了一个“总统政府”的同时,也造就了一个“行政政府”。立法权的重心不仅从国会转移到总统身上,而且通过广泛与抽象的委代法律,转移到独立的行政机构之上。从1933到1939年的短短几年内,联邦政府预算从46亿美元增长了近一倍,公民服务队伍从1933年的57万增加到92万。庞大与独立的行政机构如雨后春笋般建立起来,并在国会、总统与法院之下,成为名副其实的联邦政府的“第四分支”。这些第四分支虽然从属并受制于具有宪法地位的立法、执法与司法权力,却同时集三权于一身。因此,现代化职业官僚机构的兴起,构成对传统的三权分立教义的重要修正。

事实上,早在1813年,联邦最高法院就承认执法机构可以被委代某些“准立法”和“准司法”功能。1822年,国会建立了第一个独立行政机构,标志着美国政府的实践偏离了洛克关于议会的立法权力不可委代和孟德思鸠的绝对分权理论。1887年的州际贸易法创立了第一个现代形式的独立机构:州际贸易委员会(ICC)。1913和1915年相继建立的联邦储备委员会和联邦交通委员会(FTC)也具有类似性质。新政一开始就成立了三个权力广泛的独立机构:证券交易委员会(SEC)、联邦通讯委员会(FCC)和全国劳工关系委员会(NLRB)。到现在为止,联邦政府共有52个独立行政机构,其中最重要的是所谓的“七大头”:州际贸易、证券交易、联邦交通、联邦通讯、联邦能源(FEC)、全国劳工关系和民航委员会(CAB,已被取消) 和内阁不同,这些独立机构具有人事上的独立性。虽然内阁也属于行政机构,但他们在总统的赏悦下行使职权,并在原则上可被随时解雇。独立机构的最高阶层则是由3-5人形成的执行委员会;它们由总统提名,参院批准,并具有3-5年的固定任期,总统无故不得解雇。执行机构的成员一般由两党共同组成:在五名最高官员中,同属一党的成员通常不得超过三名。因此,独立行政机构通常保持政治中立。

在委代法律所规定的范围内,绝大多数独立机构都有权制订行政规章、确定私人或企业法人的行为是否违规、并作为起诉官指控违法行为。例如它们可以在权限范围内决定是否颁发营业执照、确定运输与能源价格、调控私人企业从事经济活动的行为、禁止不公平竞争或劳工行为。从1887年以后的一个世纪中,联邦的67个政府单位先后制订了7,500个调控规章,在数量上大大超过了国会立法。只要处于立法授权的范围之内,这些行政规章就和立法具有同样的法律效力,因而对美国公民的生活产生巨大影响。

新政显著扩充了独立行政机构的权力范围。路维在《自由主义的终结》一书指出,在新政以前,委代法律的名目具体而范围狭隘,内容则限于禁止不当行为。在新政之后,委代法律变得笼统、抽象,致使行政机构具有广泛的自由裁量权,且多要求行政机关制订良好的行为规则。最典型的例子莫过于1935年的全国工业恢复法案,授权行政机构确定“公平竞争准则”。在该法案之下,罗斯福政府在其生效的一年半时间内建立了700多个规章,下达了一万多条行政命令与判决。宪法学权威考尔文(Corwin)教授把它称为“真正的立法巨物和新政的原始化身。它试图从烫印衣裤到生产钢铁,横括全美的整个企业结构。法律开段就宣称‘庞大失业和工业失序’造成全国紧急状态,并给‘州际与国外贸易’带来负担,从而影响了‘公共福利’,并降低了‘美国人民的生活标准’”。行政法学专家施瓦茨教授指出:“所谓的公平竞争准则包含了对有关企业进行全面调控的条款:工资、工时、价格、生产限额、竞争与其他企业活动、广告、销售技术--这些和更多方面统统受到控制,并经常到最为琐碎的细节”。在1935年的巴拿马炼油公司和谢克特家禽两案中,这项法案终因委代缺乏合适标准、范围过宽而被联邦最高法院宣布违宪。但它们是法院宣布委代违宪的最后两个案例:在1937年后,联邦法院对联邦政府的经济调控权力最终作出了让步。此后,国会尚无一个法律因缺乏合适委代标准而被宣布违宪。 当然,行政权力并非不受立法与司法控制。如果公民权利受到行政机构的非法侵犯,公民总是可以上诉法院,要求它根据法律或规章宣布行政行为无效,并为所受损失获得补偿。国会可以修正立法,从而调整对行政的限制,甚至完全取消立法规定的行政机构。另外,国会的拨款委员会可以拒绝为行政机构提供资金,而总统属下的管理与预算办公室可以控制机构的预算。最后,1970年的立法重组法加强了国会委员会对相应行政机构的立法监督。行政机构必须定期报告或召开听证会,答复委员的质询。委员会也可以举行证实听证,以保证行政机关及时完成立法规定的任务,并要求它答复公民提出的抱怨。尽管如此,由于行政事务庞多繁杂,行政机关不可能在所有方面都处于立法和司法的有效控制之下,因而经常被戏称为“无头的第四分支”。