小编整理:

刘熙载是中国清代的一位重要文艺理论家和语言学家,他的理论贡献在当时得到了广泛的认可。他的理论思想不仅对当时的文学

艺术产生了深远的影响,而且对后来的文艺理论和语言学研究也有着重要的启示作用。

刘熙载的文艺理论思想主要体现在他的《艺概》一书中,此书不仅深入探讨了文学艺术的基本原理,而且对各种艺术形式的特点和规律进行了详细的阐述。他的理论观点深刻而独特,被誉为“东方黑格尔”。

此外,刘熙载也是一位出色的语言学家,他的《熙载词》对我国古代语言的研究做出了重要的贡献。他的研究不仅严谨细致,而且具有很高的学术价值,对当时的学术界产生了深远的影响。

总的来说,刘熙载是中国清代文艺理论和语言学研究的重要代表人物,他的理论贡献和学术成就值得我们深入研究和探讨。

刘熙载

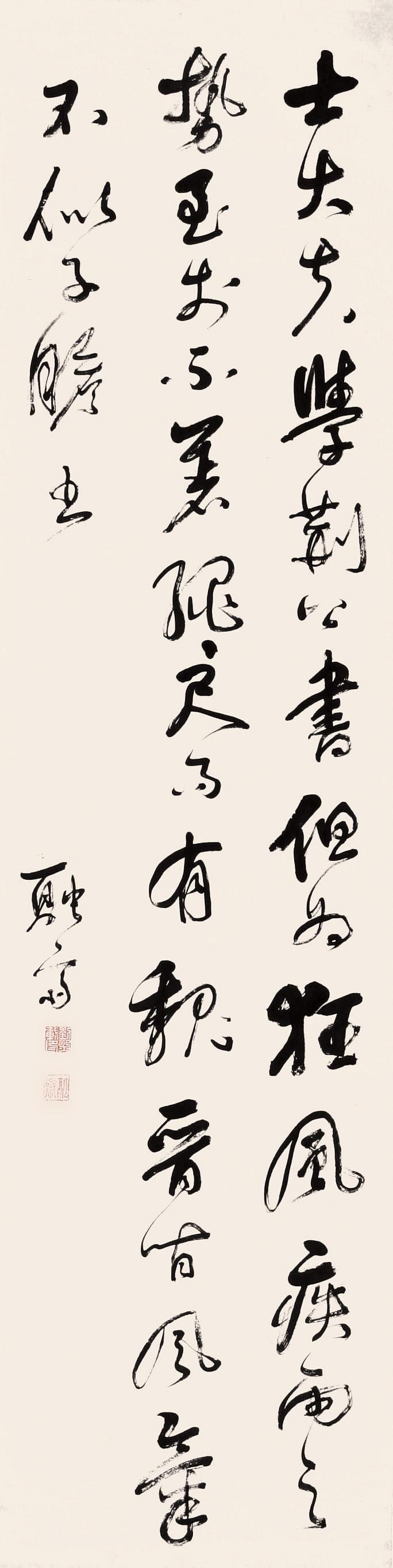

刘熙载(1813年2月25日—1881年3月2日),清代文学家。字伯简,号融斋,晚号寤崖子,江苏兴化人。道光进士,官至左春坊左中允、广东学政。后主讲上海龙门书院多年。他是我国十九世纪时期的一位文艺理论家和语言学家。被称为“东方黑格尔”。 生平介绍

刘熙载出生于一个“世以耕读传家”的清寒知识分子家庭。父松龄,字鹤与,监生,是个闲居乡里的“隐君子”。熙载生数岁,父于与言时许其趣尚曰:“是子可以人道,殆少欲而能思者也。”(寤崖子传)“十岁丧父,哭踊如礼。”(清史稿儒林传)数年复丧母。“少孤贫,力学笃行,读书睹指识微,约言孱守。”(清代七百名人传)道光十九年(1839年),熙载二十七岁,乡试中举。道光二十四年(1844年),熙载三十二岁,中进士,以文章与书法均优,改翰林院庶吉士,授编修。咸丰三年(1853年,皇帝召对称旨,旋奉命入值上书房,为诸王师。“久之,上见其气体充盈,蚤暮无倦容,问所养,对以闭户读书,上嘉焉,书‘性静情逸’四大字赐之。二俞樾左春坊左中允刘君墓碑》咸丰六年(1856年》,年终考绩,二乐察,公名在一等,记名以道府用”(萧穆刘融斋中允别传》,”不乐为吏,请假客山东,授徒自给“(清代七百名人传)。咸丰十年(1860年),英法联军侵犯北京,”部中有惊,官吏多迁避,熙载独留。和议成,鄂抚胡文忠(林翼)以‘贞介绝俗,学冠时人’疏荐”(兴化县志卷十三)。明年,应鄂抚胡林翼之聘,离京赴武昌任江汉书院主讲,嗣因太平军二次西征,生员逃散而未果,于是,留诗一首,回程返京,中途改辙,进入山西,在汾河一带浪迹漫游。其汾河柳诗云:“节近清明柳未新,汾河寒色感羁人。十年浪迹浑闲事,知负淮南几树春。”正当刘熙载初到山西时,清帝咸丰病死。“同治元年(1862年),诏起旧臣,而君与焉。其明年,两奉寄谕,趣人都。”俞樾左春坊左中允浏君墓碑)同治三年(1864年》,补国子监司业,其秋,命为广东学政,补左春坊左中允,掌管广东全省各府、州、县学生员考课黜陟之事。督学广东,作惩忿、窒欲、迁善、改过四箴,以教育士人。“现学广陈,一介不苟取,诸生试卷无善否,毕阅之。进诸生而训之,如家人父子。”(萧穆刘融斋中允别传)督学三年任期未满,即请长假归里,从此脱离官场生活。 同治六年(1867年)至光绪六年(1880年),历时十四年,刘熙载晚年一直主讲于上海龙门书院。“与诸生讲习,终日不倦。每五日必一问其所读何书,所学何事,讲去其非而趋于是。丙夜或周视斋舍,察诸生在否。”(俞樾左春坊左中允刘君墓碑)因而,时人誉之为“以正学教弟子,有胡安定风”(清史稿儒林传》。胡瑗,字安定,江苏兴化人,北宋时的大教育家,学生常数百人,曾以陉术敦授苏州、湖州等地,后任国子监直讲,主持太学,视诸生如子弟,教学有法,规章制度悉。初兴太学,即用其法。胡瑗兴复、石介并稻“宋初三先生”开宋代理学之先声。兴熙载主持上海龙门书院的同时,著名学者俞樾主持于杭州诂经精舍,两人时相过后,谈谐甚乐,切磋学问,胜名当世。 理论著作

刘熙载的著作有《艺概》、《昨非集》、《四音定切》、《说文双声》、《古桐书屋六种》、《古桐书屋续刻三种》。其中以《艺概》最为著名,是近代一部重要的文学批评论著。《艺概》共6卷,分为《文概》、《诗概》、《赋概》、《词曲概》、《书概》、《经义概》,分别论述文、诗、赋、词、书法及八股文等的体制流变、性质特征、表现技巧和评论重要作家作品等。是刘熙载多年来玩味品鉴传统文化艺术的心得之谈。 年谱

刘熙载,字伯简,号融斋,晚年自号寤崖子,亦曾自字熙哉。嘉庆十八年正月癸巳(1813年2月25日)出生。

道光十九年(1839),赴南京乡试中举。

道光二十四年(1844)春,赴北京参加会试,中进士,以文章与书法均优,改翰林院庶吉士,授编修。

咸丰三年(1853),皇帝召对称旨,旋奉命入值上书房,为诸王师。

咸丰六年(1856),年终,朝廷考察群吏,刘熙载道德政声名列一等,记名以道、府用。

咸丰九年(1859)底返京。

咸丰十年(1860),英法联军侵犯北京,“官吏多迁避,熙载独留。”。

咸丰十一年(1861),离开京城,赴武昌任江汉书院主讲。

同治元年(1862),朝廷起用旧臣,刘熙载在列。

同治二年(1863),刘熙载两次接到返京催令,遂于这年的夏秋期间北上。

同治三年(1864),刘熙载补国子监司业。同年秋,任命为广东学故,补左春坊左中允。

同治五年(1866),刘熙载督学广东三年任期未满,请长假回到故乡兴化,从此脱离宦海。

同治六年(1867),刘熙载应敏斋聘请,主讲上海龙门书院。

光绪六年(1880)夏,刘熙载因疾返归故里。

光绪七年二月乙未(1881年3月2日),刘熙载卒于古桐书屋,享年69岁。 光绪壬午(1882),被列入《国史·儒林传》,有“品学纯粹,以身为教”之褒。

文艺评论家刘熙载

晚清著名学者刘熙载(1814—1881),字伯简,号融斋,晚年自号寤崖子,也曾自字熙哉。

嘉庆十八年正月(1813年2月),刘熙载出生于兴化城内一个“世以耕读传家”的清寒知识分子家庭。刘熙载的父亲刘松龄,字鹤与,是一个地方上颇有声望的隐士,在刘熙载十岁时去世。数年后,刘熙载的母亲也离开了人世。 刘熙载自幼孤贫,但有志于学。曾师从张秉衡、徐子霖、姚瑟馀,戎烛斋、解如森、查咸勤诸先生。道光十九年(1839年)赴南京参加乡试,中举。 道光二十四年春,刘熙载赴北京参加会试,中进士以文章与书法均优,选为翰林院庶吉士。道光二十五年月日九月,曾请假回兴化。大约于道光二十七年初返京,庶吉士散馆,授翰林院编修。 咸丰三年(1853年),奉命值上书房,咸丰皇帝见其体气充溢,早晚无倦容,问其所养,刘熙载对以“闭门读书”。咸丰皇帝为嘉奖他,手书:性静情逸“四大字赐之。在此期间,刘熙载与大学士倭仁以操尚相友重,论学则有异同。 咸丰六年年终,朝廷考察群吏,刘熙载名列一等,记名以道、府用。刘熙载不愿做地方官,约于咸丰七年请假到山东作客,在禹城开馆授徒为生。约于九年底回京,仍为翰林院编修。

咸丰十年,英法联军侵犯北京,咸丰皇帝逃往热河,官吏多迁避,刘熙载独留。和议后,湖北巡抚胡林翼以“贞介绝俗,学冠时人”疏荐,同是延请刘熙载到湖北武昌任江汉书院主讲。

咸丰十一年春,刘熙载离京赴武昌,后因太平军西征,生员逃散而未果。返京途中,经河北,过太行,入山西,在汾河一带度过了一年多的漫游生涯。 同治即位后,清廷起用旧臣。同治二年(1863年),刘熙载两次接到催促返京命令,约于这年夏秋之际回到北京。

同治三年,补国子监司业。这年秋天,被任命为广东学政,补左春坊左中允。刘熙载经湖南抵广东,督学广东,作《惩忿》、《窒欲》、《迁善》、《改过》四箴,劝勉学子。“视广东学,一介不苟取。诸生试卷无善否,毕阅之。试毕,进诸生而训之,如家人父子。”(萧穆:《刘融斋中允别传》)在此期间,与广东学者陈澧相见讲学甚契。三年任期未满,于同治五年请长假,经江西回故里,从此脱离官场。 同治六年,刘熙载应敏斋聘请,主讲上海龙门书院,直至光绪六年(1880年),历时14年。“与诸生讲习,终日不倦。每日必一一问其所读何书,所学何事,讲去其非而趋于是。丙夜,或周视斋舍,察诸生在否。”(俞樾:《左春坊左中允刘君墓碑》)时人誉之为“以正学教弟子,有胡安定风。”(《清儒学家·融斋学案》)刘熙载主讲上海龙门书院时,著名学者俞樾主讲于杭州沾经精舍,两人过从甚密,齐名当世。

光绪六年(1880年)夏,刘熙载因寒疾久不愈,思回兴化,由友人萧穆等护送经苏州回故里。

光绪七年二月乙末,刘熙载卒于故居古桐书屋,享年69岁。“诸生千里赴吊,诵其遗言不衰。光绪壬午,奉旨入《国史·儒林传》,有‘品学纯粹,以身为教’这褒。龙门诸弟子公建祠于松江郡城。郡守陈遹声就祠旁建融斋书院,以志不忘。”(《民国续修兴化县志·人物志》)

刘熙载在其晚年所撰的《寤崖子传》中,自述生平说:“仕皆师儒之位,自其为诸王师,为太学师,与夫在乡塾为童子师,客游为远方士子师,出处不同,而视之未尝不一也。”又说:“于古人志趣,尤契陶渊明。其为学与教人,以迁善改过为归,而不斤斤为先儒争门户。”《清史稿·儒林传》品评他的一生说:“平居尝以‘志士不忘在沟壑’、‘遁世不见知而不愠’二语自励。自少至老,未尝作一妄语。表里浑然,夷险一节。”可以说,终其一生,表现了书生本色,儒者气象。《清史稿》、《民国续修兴化县志》、《清代七百名人传》、《清代朴学大师列传》等均有刘熙载传。 刘熙载毕生事业,主要在治学与教学两方面,两者相辅相成,身兼学者与导师。他博学多能,治经,无汉、宋门户之见,不好考据,熟于周秦诸子书。“自六经、子、史外,凡天文、算术、字学、韵学及仙释家言,靡不通晓。而尤以躬行为重。”(俞樾:《左春坊左中允刘君墓碑》)在龙门书院讲学期间,整理教学随笔成《持志塾言》,总结治学必得成《艺概》、《四音定切》、《说文双声》、《说文叠韵》,删订文稿诗作成《昨非集》,自同治六年至光绪五年先后刊行,辛苦汇刻为《古桐书屋续刻三种》,于光绪十三年刊行。 《艺概》是刘熙载最重要的著作。刘熙载在《艺概》中,通过“举此以概乎彼,举少以概乎多”(《艺概·叙》)的方法,分别论述了古典诗、词、曲、赋、散文,以及书法等的历史流变、创作理论和鉴赏方法,提出了不少启人心智的真知灼见。全书共六卷:《文概》,339条,论古代散文;《诗概》,285条,论先秦至宋代的诗歌;《赋概》,137条,论赋;《词曲概》,159条,论词曲;《书概》,246条,论书法;《经义概》,95条,论文章作法。国学大师李详认为此书是我国文艺理论批评史上,继刘勰《文心雕龙》之后,又一部通论各种文体的杰作。 《游艺约言》。“游艺”取义于孔子“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”(《论语·述而》)全书166条,内容与《艺概》相类,以朴记形式,谈文论艺,主要论诗文、书法。 《持志塾言》是刘熙载的教学随笔。“持志”为其课徒书斋名,取《孟子·公孙丑上》“持其志,无暴其气”句意。“塾言”为其塾中讲贯,“有不及举古人之辞,但自言之,以取易明者,则随笔而存之,盖以便学者之复习也。”(《持志塾言·叙》)全书分上下两卷,上卷有“立志”、“为学”、“穷理”、“存省”、“扩允”、“克治”、“力行”诸篇,下卷有“尽伦”、“立教”、“人品”、“才器”、“致用”、“济物”、“正物”、“处事”、“处境”、“处世”、“天地”、“心性”、“礼乐”诸篇,以“格物致知”、“明心见性”为纲,格言式地阐示立志、为学、洁身修行以至立事处世等方面的经验教训、目标要求、方法途径。其所论述,既宗程、朱、兼取陆、王,一以慎独主敬为重。 《读书朴记》与《持志塾言》相类,为刘熙载教学笔记的姐妹篇。其中也广泛涉及教育思想、教学经验。

《四音定切》、《说文双声》、《说文叠韵》,是三部关于音韵学的系列性学术著作。《四音定切》,按照开、齐、合、撮四音,把当时通用的《佩文诗韵》重加整理、分类解释。这部韵书原名《切音四韵》以为“欸、意、乌、于”四字能收一切之音,以推开、齐、合、撮,无不矢贯的。《说文双声》和《说文叠韵》,则是刘熙载有感于“六书中较难知者莫如谐声”而编辑的。双声、叠韵都是谐声。东汉许慎撰《说文解字》时,还没有反切注音法和双声、叠韵的名称,注字音只是注“某声”或“若某”。宋初,徐铉校订《说文解字》,根据唐代孙愐的《唐韵》,加注反切于每字之下。在上此基础上,《说文双声》“韵借徐切,母用许声”,凡许声与徐切之母成双声的字均加辑录。《说文叠韵》则辑录部相同成叠韵的字,“切音从大徐(指徐铉校订的《说文解宏观世界》)。韵部之名从《广韵》。遇字与声古属韵者,则曰‘通’;古属一部者,‘并归某韵’;其非径通而由他韵可通者,曰‘转通’若不在此例,为声,曰‘协用’之字亦有一定韵部,非各部俱可协也。故‘协用’一类于各篇后附之。”另外,“《说文》有大徐本无声,而小徐(指徐铉之弟徐锴所撰《说文系传》有声者,有二徐本皆无声而其字亦可谐声,兹并蒐辑为‘续编’附后。不可通者阙之。”以上刘熙载音学三书,蔡冠洛《清代七百名人传·刘熙载传》评为:“于音韵小学确抒卓见。” 《昨非集》,是刘熙载的文艺创作集。书名“昨非”,出自陶渊明《归云来兮辞》“觉今是而昨非”。全书共四卷:《寤崖子》收寓言故事42则,刘氏以为“抑或寤者见之谓之寤,崖者见之谓之崖”,故名。该卷托以史事,杂以议论,与垂先秦诸子寓言相近,是他“意欲自成一子”之作;《文集》收各体散文16篇;《诗集》收古诗、律诗、绝句143首;《词集》收词30阙,又附4首曲和一套6首步步娇。从他的这些作品中,我们可以了解他一生的主要经历(如《寤崖子传》、《寓东原记》、《鄂城留别》、《山西五十初度三首》、《琼州杂诗八首》等)、忧国忧民的赤子之心(如《己酉闻故乡水灾》、《辛酉雪后过大梁》等)、粹然儒者的人格品质(如《箴言四首并序》、《诫辞四首》等),也可以从中欣赏他独特的艺术风格和多样的艺术形式。

《制义书存》,为刘熙载早年习作5篇,原系《昨非集》之一卷而未刊入,可视为《艺概·经义概》的实践之作。

作为学者,刘熙载的学术贡献涉及到经学、文艺学、文章学、语言学、教育学,甚至数学等方面,其中最为重要的是他在《艺概》和《游艺约言》中对文艺创作、文艺理论与批评、文艺发展史所作的精辟论述。刘熙载的文艺思想主要表现在以下六个方面:

一、“诗为天人之合”

刘熙载将美和艺术的本质概括为“诗为天人之合”。

他说:“天只是以人之心为心,人只当体天之心以为心。”(《持志塾言·天地》)又说:“《诗纬·含神雾》曰:‘诗者,天地之心。’文中子曰:‘诗者,民之性情也。’此可见诗为天人之合。”(《诗概》)

这个“天”就是合道(理)器(气)为一的宇宙自然万物。这个“人”就是合理性与感性为一的人心。刘熙载所说的“诗为天人之合”,实际上就是合道器为一的“天之心”与合理性为一的“人之心”的相融合。概言之:诗是天人合一的结晶、情理合一的产物。

美和艺术(“诗”)的本质,既然是“天之心”与“人之心”的融合;那么,审美创造(“诗”的创作)的过程,也就是“以人合天”,或者说“以人心合天心”的过程,也就意味着要求通过“人之心”体现出“天之心”,“体天之心以为心”。

诗文如此,书(法)亦如此。刘熙载在论书说:“书当造乎自然。蔡中郎但谓‘书綮自然’,此立天定人,尚未及乎由人复天也。”(《书概》)从文字、书法艺术的根源来看,应该说是“綮于自然”、“立天定人”;但从审美创造的能动性来看,又应该说是“造乎自然”,“由人复天”。作为“第二自然”的艺术美,在原始的自然中是找不到的,因为它渗透着人为的因素,是人类审美活动所创造的积极成果。 “诗为天人之合”,或者说,诗为“天之心”与“人之心”的结合,即美和艺术作为审美对象是审美客体与审美主体的辩证统一,这是刘熙载文艺美学思想的核心。

二、“艺者道之形”

艺术作品如何“尽意”?以艺术形象尽之。《艺概·叙》开宗明义提出“艺者道之形”的命题,具有无副十分重要的意义。如果说,“诗为天人之合”是刘熙载对文学和艺术本质的提示,那么,“艺者道之形”则是刘熙载对艺术本身“艺”(文)与“道”(质)关系的揭示。

刘熙载说:“艺者,道之形也。学者兼通六艺,尚矣。次则文章名类各举一端,莫不为艺,即莫不当根及于道。”(《艺概·叙》)

这里的“道”就是“意”,就是“六经”所宣扬的“圣人之旨”;“艺”是指“六艺”与“文章名类”;“形”就“象”,就是艺术形象。首先,“道”是“艺”的本质。“道”是第一位的;“艺”是用来体现“道”的,它“莫不当根及于道”。其次,“艺”是“道”的外形。强调内容美的重要性,又注意形式的独立性,并不忽视或排斥形式美。第三,“形”是“道”与“艺”的和谐统一。“形”在内为“道”,“形”在外为“艺”,“质文不可偏性”。

三、“作诗不必多,所贵肝胆真”与“品居极上之文只是本色”

在文艺创作方面,刘熙载反复强调:“作诗不必多,所贵肝胆真。”(《题杨一丈诗文集二首》之一)“诗可数年不作,不可一作不真。”否则,便是“无病呻吟”(《诗概》)、“玩物丧志”(《赋概》)。

这一思想表现有文艺欣赏方面,就是要以艺术家是否在其创作中表现真情实感,作为衡量作品优劣的标准。因而,他提醒人们“识曲宜听其真”(《诗赋》)。 从为文须“真”,言为“心声”出发,刘熙载进一步认为:“品居极上之文,只是本色。”如果说求真诚是刘熙载对艺术家自身的要求,那么,重本色则是刘熙载对艺术作品的要求。他说:“白贲占于贲之上爻,乃知品居极上之文,只是本色。”(《文概》)

刘熙载所说的这种“本色”,不是事物的原始状态,而是“极炼如不炼,出色而本色,人簌悉归天簌”(《词曲概》)的艺术境界。并且,这种艺术境界是经过艺术家胸中的“炉锤”锤炼以后得到的,“不是金银铜铁强令混合”。“文章本天成”,所以能“妙手偶得之”,依靠的是“平昔锻炼之功”(《诗概》)。 正是基于以“本色”为美的思想,他称道辛稼轩词“英雄出语多本色”(《游艺约言》),称道郑燮书画“只写天真”(《浪淘沙·闻潍县人颂吾乡郑板桥先生遗政有感而作》)。又说:“人尚本色,诗文书画亦莫不然。太白‘清水出芙蓉,天然去雕饰’二句,余每读而乐。”(《游艺约言》) (关于诗的意境。刘熙载从意境的审美风格上说:花鸟缠绵,云雷奋发,弦泉幽咽,雪月空明,诗不出此四境。所谓“花鸟缠绵”是指一种明丽鲜艳的美;“云雷奋发”是指一种热烈崇高的美;“弦泉幽咽”是一种悲凉凄清的美;“雪月空明”乃是一种和平静穆的美。这四种都是中国抒情文学意境美的表现,哪一种写好了都能出上乘之作。一般来说,风格不应有高低偏正之分,当然个人鉴赏时是允许有偏爱的。) 刘熙载谈文论艺,总是充满着辩证法的光辉。他提出的“物一无文”与“物无一则无文”相统一的思想,最为典型。

首先,刘熙载发展了《周易》“物相杂,故曰文”和《国语》“物一无文”的思想,强调阴阳的相互对立。如《文概》所述:“易·系传》:‘物相杂,故曰文。’《国语》:‘物一无文。’徐锴《说文通论》:‘强弱相成,刚柔相形,故于文人爻为文。’朱子《语录》:‘两物相对待故有文,若离去便不成文矣。’为文者,盍思文之所由生乎?”“《左传》:‘言之无文,行而不远。’后人每不解何以谓之无文,不若仍用《外传》作注。曰:‘物一无文。’” 同时,刘熙载又发展了《周易》“贞失一”的思想,提出了“物无一则无文”的崭新命题,指出了阴阳对立中的统一。他说:“《国语》言‘物一无文’,后人更当知物无一则无文。盖一乃文之真宰,必有一在其中,斯能用夫不一者也。”(《文概》)又说:“《易·系辞》言‘物相杂,故曰文’,《国语》言‘物一无文’,可见文之为物,必有对也,然对必有主是对者矣。”(《经义概》)

需要注意的是,“物一无文”中的“一”是指单一的“一”,“物无一则无文”中的“一”是指整体的“一”。“物一无文”是说“整一”中要有“杂多”,“统一”中要有“对立”,“文”应是多种因素相杂而构成的“不一”的复合体。“物无一则无文”是说“杂多”中要有“整一”,“对立”中要有“统一”,众多的“不一”必须按照美的规律组合起来,才能形成优美的“文”。美的艺术既是“杂多”的,又是“整一”的,是寓“杂多”于“整一”,“杂多”与“整一”的和谐统一。任何好的艺术作品都应当是“不一”(杂多)与“一”(整一)的和谐统一,这是刘熙载总结的又一条审美原则。

五、“文之道,时为大”

刘熙载在考察文艺发展史时指出:“文之道,是为大。”一代文风也好,一代书风也好,总是与一代人风,与这个时代人们的审美情趣、伦理观念、时代风尚相联系,不同时代的艺术作品,总是各自时代精神的反映。艺术随时代而发展变化,是艺术发展的规律。

基于这一思想,刘熙载强调艺术创作要“无所不包”与“无所不扫”。他说:“通其变,遂成天地之文,一阖一辟谓之变,然则文法之变可知已矣。”(《文概》)“无所不包”即“通”,也即继承,用古;“无所不扫”即“变”,也即发展、变古。在这两者关系问题上,刘熙载强调两者的结合,而又重在“变”。“韩文起八代之衰,实集八代之成。盖惟善用古者能变古,以无所不包,故能无所不反也。”(《文概》)

六、“诗品出于人品”

刘熙载非常重视艺术家的主体修养,并认为:“诗品出于人品。”(《诗概》)作诗作文,不仅要有高超的艺术修养,更要有高尚的人格修养。

关于“人品”。刘熙载在《诗概》中引《楚辞·卜居》中屈原的话,将人品分为三种类型:“悃款朴忠者”、“超然高举,诛茅力耕者”、“送往劳来,从俗富贵者”。所谓“悃款朴忠者”,是指居庙堂而忧民,居江湖而忧君的品格;“超然高举,诛茅力耕者”,是指不谀权贵,安于贫困,超然出世的品格;而“送往劳来,从俗富贵者“,则是利口伪德的徇欲小人的志行。 关于“诗品”,因所论对象不同,刘熙载有时又称为“词品”。他在《词曲概》中引陈亮《三部乐·七月二十六日寿王道甫》词句,讲了三种词品:“元分人物”,“峥嵘突兀”、“媻姗勃窣”。刘熙载的词三品是按性情的表现来分的。词中性情“悉出于温柔敦厚”,如苏轼、辛弃疾,是“至情至性人”,即“元分人物”,“为最上”;词中不时体现出“温柔敦厚”之性情的,为第二等词品,即“峥嵘突兀”,“犹不失为奇杰”;至于“媻姗勃窣”则“沦于侧媚矣”,为徇欲小人的性情了。 在刘熙载看来,既然“诗为天人之合”,诗歌是天理与诗人性情的融合,那么,“诗品出于人品”,诗歌的品位源于诗人的品格,进而以诗人的人品来论诗歌的诗品,也就是天经地义的事了。

刘熙载论书也强调“书品”与人品“的统一。刘熙载说:“书也者,心学也”;“写字者,写志也”;“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰:如其人而已”(《书概》)。为此,刘熙载进一步提出“理性情”的要求。他说:“笔性墨情,皆经其人之性情为本,是则理性情者,书之首务也。”(《书概》) 刘熙载“诗品出于人品”的命题,对于促使艺术家注重内在修养、追求人格完善,促使批评家知人论世、对批评对象作出比较全面准确的把握,都有积极意义的。

今天我们所能见到的最早专论刘熙载学术思想的文章,当推徐北辰的《刘熙载论唐宋八大家》(《晨报》)1935年7月23日),稍后有夏敬观的《刘熙载诗概诠说》(《同声》1941年11月至1942年3月)、李长之的《刘熙载的生平及其思想——十九世纪的一个文艺批评家》(《青年界》第1卷第4期,1946年4月)。 20世纪60年代初,国内学术刊物曾发表过一批研究刘熙载文艺美学思想的论文。主要有黄海章的《评刘熙载的〈艺概〉》(《中山大学学报》1962年第1期)、佛雏的《刘熙载的美学思想初探》(《江海学刊》1962年第3期)、邱世友的《刘熙载的词品说》(《学术研究》1964年第1期)等。 近20年来,大陆和台湾学者相继出版了许多研究刘熙载及其学术思想、校点评注其著作的专著与文章。刘熙载作为中国近代著名学者还得到了越来越多的海外学者的关注。如:日本学者吉田鹰村、木村破山译注有《书概》,收入《精粹图说书法论》第八卷;相川铁崖著有《刘熙载的人物和书论——〈游艺约言评释〉》。

刘熙载,是一个青史留名的学问家!

附录:

艺概[节录]

孙过庭《书谱》云:“篆尚婉而遇。"余谓此须婉而愈劲,遇而愈节,乃可。不然,恐涉于描字也。

篆书要如龙腾凤翥,观昌黎歌《石鼓》可知。或但取整齐而无变化,则椠人优为之矣。篆之所尚,莫过于筋,然筋患其弛,亦患其急。欲去两病,赲笔自有诀也。

书之有隶,生于篆,如音之有徵,生于宫。故篆取力¤气长,隶取势险节短,盖运笔与奋笔之辨也。

隶形与篆相反,隶意却要与篆相用,以峭激蕴纡余,以倔强寓款婉,斯征品量。不然,如抚剑疾视,适足以见其无能为耳。

他书法多于意,草书意多于法。故不善言草者,意法相害;善言草者,意法相成。草之意法,与篆、隶、正书之意法,有对待,有傍通。若行,因草之属也。 移易位置,增减笔画,以草较真有之,以草较草亦有之。学草者移易易知,而增减每不尽解。盖变其短长肥瘦,皆是增减,非止多一笔少一笔之谓也。

草书结体贵偏而得中。偏如上有偏高偏低,下有偏长偏短,两旁有偏争偏让皆是。

庸俗行草结字之体尤易犯者,上与左小而瘦,下与右大而肥。其横竖波磔,用笔之轻重亦然。 古人草书,空白少而神远,空白多而神密。俗书反是。

怀素自述草书所得,谓观夏云多奇峰,尝师之。然则学草者径师奇峰可乎?曰:不可。盖奇峰有定质,不若夏云之奇峰无定质也。 昔人言为书之体,须入其形,以若坐、若行、若飞、若动、若往、若来、若卧、若起、若愁、若喜状之,取不齐也。然不齐之中,流通照应,必有大齐者存。故辨草者,尤以书脉为要焉。草书尤重笔力。盖草势尚险,凡物险者易颠,非具有大力,奚以囿之?草书之笔画,要无一可以移入他书,而他书之笔意,草书却要无所不悟。

地师相地,先辨龙之动不动,直者不动而曲者动,盖犹草书之用笔也。然明师之所谓曲直,与俗师之所谓曲直异矣。

草书尤重筋节,若笔无转换,一直溜下,则筋节亡矣。虽气脉雅尚绵亘,然总须使前笔有结,后笔有起,明续暗断,斯非浪作。

草书渴笔,本于飞白。用渴笔分明认真,其故不自渴笔始。必自每作一字,笔笔皆能中锋双钩得之。 正书居静以治动,草书居动以治静。

草书比之正书,要使画省而意存,可于争让向背间悟得。

欲作草书,必先释智遗形,以至于超鸿蒙、混希夷,然后下笔。古人言“匆匆不及草书",有以也。 凡书要笔笔按,笔笔提。辨按尤当于起笔处,辩提尤当于止笔处。

书家于提、按二字,有相合而无相离。故用笔重处正须飞提,用笔轻处正须实按,始能免堕,飘二病。

书有振、摄二法。索靖之笔短意长,善摄也;陆柬之之节节加劲,善振也。 行笔不论迟速,期于备法。善书者虽速而法备,不善书者虽迟而法遗。然或遂贵速而践迟,则又误矣。

古人论用笔,不外疾、涩二字。涩非迟也,疾非速也。以迟速为疾涩而能疾涩者,无之!

用笔者皆习闻涩笔之说,然每不知如何得涩。惟笔方欲行,如有物以拒之,竭力而与之争,斯不期涩而自涩矣。涩法与战掣同一机窍,第战掣有形,强效转至成病,不若涩之隐以神运耳。

结字疏密须彼此互相乘除,故疏不嫌疏,密不嫌密也。然乘除不惟于疏密用之。

字形有内抱,有外抱。如上下二横,左右二竖,其有若弓之背向外,弦向内者,内抱也。背向内,弦向外者,外抱也。篆不全用内抱,而内抱为多;隶则无非外抱。辨正、行、草书者,以此定其消息,便知于篆隶孰为出身矣。

字体有整齐,有参差。整齐,取正应也;参差,取反应也。

书要曲而有直体,直而有曲致。若弛而不严,剽而不留,则其所谓曲直者误矣。

书一于方者,以圆为模棱;一于圆者,以方为径露。盖思地矩天规,不容偏有取舍。

书宜平正,不宜欹侧。古人或偏以位欹侧胜者,暗中必有拨转机关者也。

《画诀》有“树木正,山石倒;山石正,树木倒”,岂可执一后一木论之。