(1596—1626年)

面对著与英、法、荷的战争,而对方都有卓越将领,处于破产的西班牙发现自身实力不及三者。西班牙为了脱离连串冲突的困局,在1598年与法国签订韦尔万条约,承认亨利四世(1593年开始成为天主教徒)为法国国王,并恢复卡托—康布雷齐和约中很多条款。英国在海上多次战败,而西班牙又支持天主教徒在爱尔兰不断进行游击战,遂于1604年签订伦敦条约,当时英国君主是较易相处的新君,斯图亚特王室的詹姆士一世。 1596-1599年,西班牙为支持盟友萨塔一世及其子而远征柬埔寨,但以惨败告终。

无敌舰队

停战期间,西班牙国力恢复良好,并稳定其财政。她成为下一场大型战争的主要角色前,积极恢复其威信。腓力二世的继承人腓力三世能力平庸,无心理政,选择由下属管理他的政务细节。其首相是有才干的莱尔马公爵。

莱尔马公爵(以至腓力三世)都对其盟国奥地利之事务不感兴趣。1618年,腓力撤换了首相,换来了饶有经验的驻维也纳使节(唐)巴尔塔萨·德苏尼加为首相。唐巴尔塔萨认为,只要西班牙和哈布斯堡的奥地利紧密合作,就能制约复苏中的法国及消灭荷兰境内的反对势力。1618年,布拉格掷出窗外事件两度发生后,奥地利及神圣罗马皇帝斐迪南二世便开始著手对付新教联盟及波希米亚。唐巴尔塔萨鼓励腓力联合奥地利哈布斯堡王朝加入战团。而在西班牙驻尼德兰军队冒起的新星斯皮诺拉,统领佛兰德军参战。西班牙加入三十年战争。 1621年,腓力三世去世,比他更虔诚的儿子腓力四世继位。次年,奥利瓦雷斯伯爵—公爵接替其舅父唐巴尔塔萨为首相。奥利瓦雷斯是合理地正直而有能的人,相信西班牙一切的困扰都来自尼德兰。波希米亚人在初期受挫,先后在1621和1623年于白山和施塔特洛恩被击败。与荷兰的战斗在1621年继续。1625年,斯皮诺拉攻下布雷达要塞。丹麦国王克里斯蒂安四世的干预使一些人担心(他是少数没有财政问题的欧洲君主)。不过在1626年,神圣罗马帝国将领阿尔布雷希特·冯·瓦伦斯坦先后在德绍河和巴伦山麓卢特成功击退丹麦,解决其患。 当时丹麦被击退后,德意志境内的新教徒似乎被肃清。西班牙于是期望将尼德兰重新纳入版图。法国局势再度不稳(著名的拉罗谢尔围城在1627年开始),西班牙帝国之显赫呼之欲出。奥利瓦雷斯伯爵—公爵坚定地断言:“神眷顾西班牙,在这些日子为我国作战。”(God is Spanish and fights for our nation these days.)

近代早期西班牙帝国的殖民城市

——以那不勒斯、利马、马尼拉为例

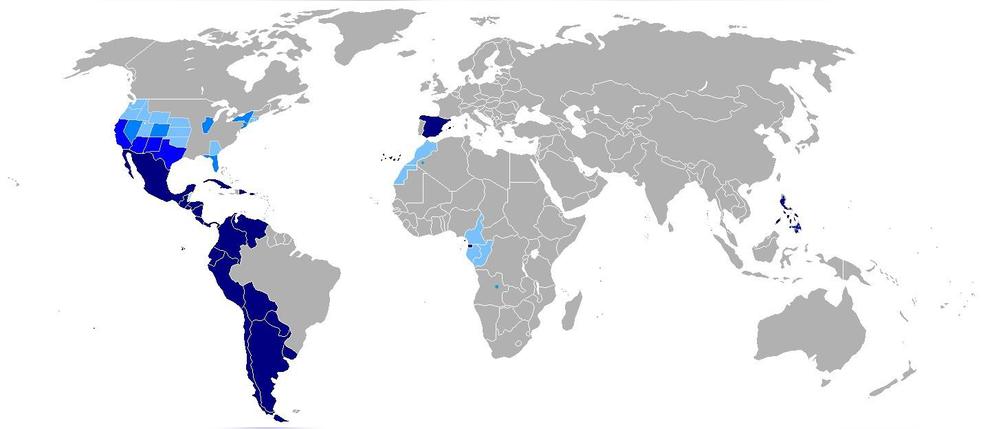

内容提要西班牙帝国在早期全球化的进程中打造了一批殖民城市,其中分别处于欧洲、美洲和亚洲的三座城市那不勒斯、利马、马尼拉在空间上即体现了西班牙帝国推动下的城市发展模式。在经济方面,西班牙帝国的大帆船贸易将三座城市联系在一起,带动了商品和货币的全球流动,同时也改变了城市的命运;在城市建设方面,三座城市具有相似性,即棋盘格的城市形态、城市防御功能的加强、港口城市的特征以及居民和族群的多元化;在文化方面,西班牙帝国利用城市实现其文化霸权,即通过城市空间整合和仪式活动加强对殖民地的控制。近代早期西班牙帝国掀起的全球化影响深远,在全球范围内塑造了一种带有其典型特征的城市类型,而这些城市的地位和空间变化则体现了西班牙霸权文化与在地文化之间的冲突与调试。 关键词近代早期 西班牙帝国 殖民城市 那不勒斯 利马 马尼拉

欧洲的那不勒斯、美洲的利马、亚洲的马尼拉,人们一般很难将这三座城市联系在一起,但如果将它们的城市形态加以比较,便可以明显地看出其相似的特征。这种相似性并非偶然,也不是在各自的历史环境中有机地发展起来的,而是近代早期西班牙帝国全球殖民的结果。西班牙帝国在16—17世纪建立起“日不落帝国”,纵横欧、美、亚三大洲。在其缔造的帝国网络中,作为节点的城市纷纷出现,它们扮演着将西班牙帝国的商品、思想和文化传播到各处的中介者,同时其城市自身也被改造,体现着西班牙帝国对殖民地的控制。三座被西班牙帝国打造出来的殖民城市,在城市形态日益趋近的同时也反映出早期全球性帝国的统治特征。

对于这三座城市,以往较多的是从经济史、社会史、政治文化史等角度进行的个案研究和区域史研究,亦有大量从白银方面所做的全球经济联系的研究,综合性的城市比较研究却很少见到。意大利近代早期和文艺复兴时期的城市史研究非常丰富,但大多关注意大利中北部而忽视南部地区,受西班牙文化影响较大的那不勒斯甚至很难被置于意大利的国史叙述之中,更没有被置于全球史当中加以考察。美洲城市史研究中,关于墨西哥城和利马城的研究比较多,西班牙对美洲城市建设的影响尤其受到研究者关注。东南亚的城市史研究近年来较为流行,但一般聚焦于殖民港口城市的经济社会史研究。

进入21世纪后,学界开始出现了从全球史视角重新考察帝国不同区域之间联系的研究,尤其注重考察世界各地之间的物种、疾病、思想的流动。如法国学者格吕津斯基对近代早期的中国与墨西哥进行了比较研究,苏布拉曼亚姆则关注的是西班牙帝国治下的全球联系。从全球史这个新的视角来考察城市史,较以往仅仅关注一国一地的城市史研究会给人以更多的启发。故此,本文试图从帝国史和全球史的角度,探析西班牙帝国治下的各大洲城市的异同及其发展规律。 一、西班牙帝国的经济网络与殖民城市

16世纪伊始,随着地理大发现和大航海时代的展开,西班牙帝国最先开创了一个早期全球化时代。在葡萄牙、西班牙的主导下,欧洲与美洲、亚洲的联系开始密切起来,并且出现了经济和文化的交流网络。网络触及的地方都被迫发生了巨大的变化,而城市更是集中体现了这些变化,代表了早期全球化的成果。 西班牙帝国的崛起最早影响到的是美洲,由于新兴的大西洋贸易,美洲出现了城市格局的重大变化。珍宝船队的建立和美洲白银的发现使这里成为西班牙帝国非常倚重的地方,利马便是西班牙建造和影响的一个典型城市。在西班牙人到来之前,美洲的城市是由本土的印第安人建造的,如特诺奇蒂特兰、库斯科等,并且形成了本土的区域结构。西班牙人征服这里之后形成了墨西哥城和利马两大中心城市,分别代表新西班牙和秘鲁两大总督区。尤其是利马,成为连接亚洲和欧洲的重要枢纽。 利马由皮萨罗(Francisco Pizarro y Gonzalez,1471-1541年)所建造。他于1513年征服巴拿马,1519—1523年服务于巴拿马城长官,此后带着很少的兵力冒险南下征服了印加帝国。利马从1535年起便成为秘鲁总督的驻跸地,控制着玻利维亚、智利北部、厄瓜多尔和哥伦比亚。利马的重要性在于其资源禀赋和区位优势。在资源方面,利马的内陆腹地开发出了波托西银矿,大量白银从这里运回西班牙,使其成为继墨西哥城之后对西班牙最重要的美洲城市。在区位方面,这座城市与墨西哥城最大的不同在于,它是一个同时面向两大洋的贸易中心,大量白银、贵重物品,尤其是来自亚洲的丝绸被运到宗主国西班牙。可以说,这两个要素是利马能够迅速崛起的重要原因。

在横跨太平洋的马尼拉大帆船贸易开通之前,利马仅与墨西哥城有往来,且从属于后者。到16世纪中叶,两大西属殖民地之间的商路上兴起了特旺特佩克(Tehuantepec)、瓦图尔科(Huatulco)等港口,从墨西哥城有陆路通往这些港口,然后再从这里驶往利马。厄瓜多尔和秘鲁西部的曼塔(Manta)、瓜达基尔海湾的特鲁希略等构成了秘鲁西海岸的一系列港口,用于停泊来自墨西哥城的船只。利马西边的卡亚俄(El Callao)港成为商路的南部终点,货物在这里被卸下后运往利马,然后再等待顺风时返回北部。这种沿海岸线进行的贸易成为利马与墨西哥城之间贸易的主要形式。利马后来能够与墨西哥城比肩,与太平洋贸易的兴起息息相关。16世纪60年代,波托西银矿的发现使利马可以获取更多的中国商品,大量的奢侈品和铁、铜等商品都以比西班牙和墨西哥城产品更低的价格购进。因此,从16世纪70年代起,阿卡普尔科的马尼拉大帆船还会进一步向南到达利马,运输大量的中国丝绸、瓷器、漆器及其他奢侈品前往阿卡普尔科,墨西哥城与利马之间的贸易大幅度增加。卡亚俄港与阿卡普尔科一样发展成为重要的枢纽港,均有大量的亚洲商品流入。卡亚俄港的商品被运至利马和通过巴拿马城被运回宗主国,阿卡普尔科的商品部分被卖到墨西哥城,部分通过韦拉克鲁斯(Veracruz)被运回宗主国。由此,利马携白银进入贸易网络,在新兴的两洋贸易中起到越来越重要的作用。 为了有效地控制利马,西班牙帝国将其从印加帝国的边疆城市转变成殖民地首府。印加帝国在君主帕查库提·尤潘基(Pachacuti Inca Yupanqui)统治时期(1438—1471年在位)被建设成号称“四方之国”(Tahuantinsuyu)的广袤帝国。其领土从今北边的厄瓜多尔一直延伸到南边的智利,包括秘鲁、玻利维亚和阿根廷部分地区,首都库斯科和行宫马丘比丘城得到了较快发展。到其孙瓦伊纳·卡帕克(1493—1527年在位)时,印加帝国达到鼎盛,他不仅大力建设库斯科,还在今厄瓜多尔建立了新都基多。皮萨罗最初打算以库斯科作为首都,希望借用印加帝国的政治遗产,但后来转向利马。利马之所以取代库斯科,不仅因为它是集中了大量西班牙贵族和国家机构的总督所在地,还由于它的地理优势以及成为帝国财富的集结地。可以说,正是太平洋贸易帮助了这个城市成为首都。利马在崛起的过程中,需要打破库斯科的中心地位并取代之,这是一个漫长的斗争过程。利马只是一座在海边新建的城市,与印加帝国并没有历史渊源,而库斯科则深处南边的山区谷地当中,长期以来是印加帝国的统治中心,有大量石制建筑和道路等优越的基础设施,也有大量代表印加帝国权力的建筑和景观。库斯科曾被比作卡斯提尔王国的旧都布尔戈斯,利马则被比作新都马德里。利马从一座无名之城发展成为新的中心需要长期的建设,这既包括西班牙王室的政治承认,也需要树立起大量的文化象征,而这些都贯穿于城市建设当中。利马城市发展的目标不仅仅是成为商业重镇,更是为了使西班牙帝国的政治影响力进一步扩大。 由于大帆船贸易,亚洲也被纳入西班牙帝国的全球网络之中,马尼拉的建立便是一个标志。经由太平洋将美洲与亚洲联系起来,一般会追溯至麦哲伦的环球航行及1521年抵达菲律宾。但直到半个世纪之后的1571年,当西班牙人在菲律宾建立据点后,亚洲才算正式被纳入西班牙帝国的全球贸易网络当中。在此期间,西班牙人一直垂涎地处亚洲的香料群岛。到1556年菲利普二世继位后,随着香料价格的不断上涨,他决定向东南亚地区发展,为此还同法国签订了《卡托-康布雷齐和约》。国王任命新西班牙总督组织船队向马鲁古群岛出发,受墨西哥城当局委托的黎牙实比成为这次行动的领导者。他于1564年底起航,次年到达宿雾,成为新占领土地的所有者(Adelantado)。然而,鉴于北部的吕宋岛与中国、日本、马六甲的频繁贸易,黎牙实比决定北上占领这个既有历史也有潜力的商业中心。1571年5月19日,黎牙实比占领并正式进入马尼拉,成为这里的行政长官(Gobierno),马尼拉由此隶属于新西班牙总督管辖。他在马尼拉设立了市政府进行管理,到其次年去世时,吕宋岛已大部分处于西班牙人的控制之下。1595年,马尼拉成为整个菲律宾的首府。 统治着菲律宾的西班牙人曾数次想占领更多的东亚地域和国家,都没能成功,但在此过程中亦有所成就,即菲律宾与美洲、西班牙的大帆船贸易。在这个贸易中,马尼拉成为前沿据点。马尼拉大帆船的出现,使这个城市成为联系东亚和东南亚许多其他城市的中心,甚至包括葡属澳门、长崎等,由此形成了以马尼拉为枢纽的东亚贸易网络。中国南部的商人在唐宋时期就已经在菲律宾群岛之间贸易,从这里购买金属、蜡等商品,而向这里出口瓷器、丝绸、棉布等马尼拉—阿卡普尔科贸易所需要的商品。西班牙人的到来也为中国商人提供了扩大出口贸易的渠道,前者大量购买中国物品运回美洲和欧洲。中国的丝织品开始大量出口,尤其是在17世纪中叶以后,随着日本银产量的降低,美洲白银成为替代品,以填补中国对白银的大量需求。因而经由马尼拉运往西属美洲和欧洲的丝织品也一直保持较多数量,形成了一种白银与丝绸的对等贸易,马尼拉成为中国以丝换银的重要枢纽港。同样,西属美洲也对东亚的纺织品有极大需求。当地人不管阶层和族裔,都穿吕宋或印度产的棉布和中国产的丝绸,其质量比本地或西班牙生产的布料好许多,在新西班牙和秘鲁都是如此。这种质量和价格上的双重优势正是东亚纺织品占领西属美洲市场的重要原因。马尼拉作为一个贸易港口城市,成为西班牙帝国在亚洲的据点以及欧、美、亚三大洲交流的节点。 在美洲和亚洲的殖民地被整合进西班牙帝国后,欧洲也受到了影响。西班牙的塞维利亚港口迅速崛起,成为美洲白银和亚洲商品的终点站。与此同时,意大利的那不勒斯也受到全球化的冲击。

那不勒斯作为地中海的重要港口城市,在漫长的中世纪时期历经了法国、德国、西班牙的角逐。从11世纪起,其为诺曼王朝统治,继之以霍亨斯陶芬王朝;从1266年起,归法国安茹公爵所有并且成为西西里王国首府,建造了法国风格的新堡和大教堂。1282年西西里晚祷起义后,以那不勒斯为主的意大利半岛南部归安茹公爵,西西里岛归阿拉贡王室。此后,那不勒斯的地位有所提高,吸引了比萨、热那亚的商人、托斯卡纳的银行家以及当时的著名艺术家,如薄伽丘、比特拉克、乔托等。到1442年,安茹公爵勒内被迫将那不勒斯交给阿拉贡的阿方索一世,那不勒斯与西西里都归西班牙的阿拉贡王室统治。由于与西班牙的关系,那不勒斯的商业地位得以提高,也成为意大利南部的那不勒斯王国的政治中心。1501年,受法国短暂统治后,那不勒斯王国重又归于西班牙,于1516年起成为哈布斯堡王朝统治下的西班牙帝国的一部分,西班牙王室向这里派遣总督进行管理。这种统治持续了两个世纪,那不勒斯被深深卷入西班牙帝国的全球化之中。 美洲白银的开发和流动,使欧洲的纺织品市场受到亚洲产品的冲击和影响。从菲律宾运到塞维利亚的纺织品直接参与欧洲商品的竞争,故而塞维利亚的商人一般对马尼拉大帆船都是持抵制态度。根据舒尔茨的看法,马尼拉运输中国丝绸的大帆船对西班牙安达卢西亚地区的城市构成了竞争,后者也与美洲总督区进行贸易,而来自中国的丝绸也威胁到了西班牙本土的丝织业。那不勒斯从中世纪晚期起以呢绒业和丝织业最为发达,这里的广袤草地适合养羊,织布的质量也极高,羊毛与棉布、丝绸等混纺织品供应着国内外市场。那不勒斯的丝织品加工业也非常发达,主广场附近区域就是丝织品加工业的集中地。除了供应国内消费,呢绒布料还大量出口到西班牙和波兰、中欧等地,丝织品向美洲出口。但是到17世纪,那不勒斯的呢绒和丝织品不仅不能与外国商品竞争,甚至还被外国纺织品攻占了国内市场,尤其是丝织品,几乎被外国产品竞争下去。来自中国的丝绸非常便宜,仅为西班牙布料价格的1/9,墨西哥布料价格在二者之间,可见亚洲商品有着很强的竞争力。当然,纺织行业在国际竞争中的失败应当还有许多其他因素,但是从16世纪末到17世纪,恰恰是亚洲织物大举进入美洲和欧洲市场的时期,在这种全球化的冲击下,那不勒斯的纺织业面临灭顶之灾。 可见,在大航海时代的经济交流中,这三座城市形成了休戚与共、牵一发而动全身的关系。真正的全球化贸易的起点是1565年阿卡普尔科与菲律宾的通航和1571年马尼拉建城,西班牙帝国的城市被串联在一起。从宏观空间来看,三座城市所在的区域正是基于海洋的跨区域交流才有了全球同步的发展,也为文化交流提供了平台。从微观空间来看,三座城市的建设具体体现了西班牙帝国引发的全球性流动特征。

二、 西班牙帝国殖民城市的变迁与空间建构

在西班牙帝国的统治下,这三座城市都得到了迅速发展。首先是那不勒斯和利马,其后是马尼拉。西班牙帝国的城市改造很大程度上是将自身形象投射到殖民地,从16世纪中期起,马德里取代巴利亚多利德成为帝国首都,并且开始了从中世纪城市向现代城市的转变。这种改造经验在向外殖民过程中也被带到殖民地城市,体现了宗主国对殖民地的影响,但同时在城市改造中也注重殖民地城市的特定环境,创造出适合其发展的城市模式。

那不勒斯新的变化体现在从陆上老城向海滨新城的转移。虽然安茹王朝统治时期在海边建造了新堡,但从15世纪中叶起,在阿拉贡王国的统治下,其发展一直限于陆地。15世纪80年代,阿拉贡王国的建设范围主要在城东,以东南边的卡尔米内(Carmine)城门和东边的卡普阿(Capuana)城门为中心,后者作为进入那不勒斯的陆上门户有着重要的政治和符号意义。阿拉贡的阿方索统治时期,计划将东门边的卡普阿城堡周围打造成其统治中心,这也是阿拉贡王国为了区别于以老城为中心的安茹王朝。从1516年起,哈布斯堡王朝接管了那不勒斯王国,派遣总督统治。总督佩德罗·托莱多(Pedro Alvarez de Toledo,1532—1552年在位)进行了大规模的城市建设,驱使周围领主和大量农民迁入城中,由此使那不勒斯人口大为增加,很快成为仅次于巴黎的欧洲第二大都市。他重点推动那不勒斯向老城的西南边发展,为此还扩建旧城墙,并沿海岸线建造了一道新城墙,在城墙上建造堡垒,尤其是西边的圣埃莫堡(Castel Sant'Elmo)和东南角的卡尔米内城堡。这个新城区就是“西班牙区”,建有棋盘格状街道和临街多层建筑,这在当时的欧洲是非常独特的。西班牙区的主干道是托莱多路,是总督以其名字命名的,他任命意大利建筑规划师费尔迪南多·芒里奥(Ferdinando Manlio)建造了这条大道,从南向北连接起总督府所在的新城和老城西城门。作为西班牙帝国权力象征的总督府建于1540年,临海而建。从卡普阿城堡到总督府,体现了统治中心在城市空间中的位移。总督府和新码头是方塔纳(Domenico Fontana)设计的,由总督弗朗基·卡斯特罗(Francisco Ruiz de Castro,1601—1603年在位)及其子佩德罗·费尔南德兹(Pedro Fernandez,1610—1616年在位)建造,最终完成佩德罗·托莱多开启的城市建设。这座历史悠久的意大利城市被改造成带有浓重西班牙风格的城市,西班牙帝国的印记被刻在城市的空间中。

利马的城市发展与那不勒斯几乎同时,也在16世纪上半叶。从1502年建立圣多明各起,整个16世纪西班牙在美洲建立了二百多座新城,这些殖民城市在结构布局上非常类似。利马是1535年初起由皮萨罗建造,位于里马克河南岸,是一个非常规则的棋盘格状规划,被垂直的道路规则地分成若干街区。城市最北边的主广场上,北边是总督府(Palacio de Gobierno),是皮萨罗担任总督时的府邸;东边是大教堂和大主教府;西边是市政厅。整座城市的建设就是从主广场上的大教堂为坐标开始的,向外分配城市空间,形成网格状的街区。利马城总共有117个街区,每个街区边长125米,又可分为4个大小相同的区块,街道的宽度从一开始就被设定为约11米。皮萨罗将这些平均划出的区块分给他的支持者。1538年,市政委员会(cabildo)还命令所有业主都要在规定的区块内建筑房屋,不得侵占公共街道,否则就要归还给城市。外立面也要求非常一致,都用进口石块、硬木、黏土以及非常昂贵的砖块建造房屋和城墙。

主广场是重点建设的区域,每边长134米。虽然帝国在1573年颁布的关于美洲城市建设的法令规定,主广场要按3∶2的比例建成矩形形状,但实际上很多城市的主广场都是正方形的。因为在1573年法令之前,美洲许多城市的基本形态就已奠定,如墨西哥城、基多、波哥大等。因此,法令只是美洲城市化现实的归纳。主广场是利马的中心,经常举办仪式。在仪式期间,广场被清空、美化。主广场也是城市的市场和会面场所,由于商贩云集,这里非常混乱,是市政府一直想整顿的地方。主广场两边建有拱廊,是公证人、律师办公的地方,还有各种店铺。到17世纪,广场附近的梅卡德雷斯(Mercaderes)街成为奢侈品商店集中区,有超过40家店铺出售从西班牙、墨西哥和中国进口的纺织品和其他产品。可以说,利马这座城市既有全球商品的流动,也体现出西班牙帝国的统治特征。 最后发展起来的是马尼拉,比前二者晚了约半个世纪。在西班牙人到来之前,马尼拉的居民是他加禄人(意为居住在河边的人),居住在以亲属为纽带的小型自治社区巴朗盖(barangays)中。1571年,西班牙人征服马尼拉,建立起一座新的城市。内城(Intramuros)为西班牙人所居住,与城外(Extramuros)以城墙隔开,沿着城墙建有堡垒和防御工事,水陆城门均有。陆城门塔楼矗立,夜间关闭。 在黎牙实比的规划和建设下,这座位于西靠马尼拉湾、北临帕西格河的城市也有一座主广场(Plaza de las Armas),城市布局为网格状。主广场周围是最重要的建筑,有最高法院、税务机构(Aduana)、总督府(1863年被毁)、市政厅(Cabildo)、皇家财库(Real Hacienda)、军械库、大教堂。城市西北部还有一座小的军事要塞,是西班牙人从当地穆斯林手中夺取的,16世纪末木质结构被石制建筑所取代。总督府仿照西班牙殖民城市风格,两个庭院均设有凉廊。这里不仅住着总督及其家人,还住着部分官员以及负责总督安全的火绳枪手。马尼拉市内有大量的木制房屋,1583年大火后为石制建筑所取代。根据编年史家巴托罗缪·莱托纳(Bartholome de Letona)1662年的记载,马尼拉街道非常美丽、宽敞、对称,就像墨西哥城和普埃布拉,主广场宽大对称,东边是大教堂,南边是总督建筑,北边是市政厅和监狱等。虽然1645年到1658年的大地震毁坏了这座城市,但是基本结构并未改变。在西班牙帝国的统治下,其分布在全球的城市形成了一些共同的特征。 首先,从城市的形态上来看,这三座城市非常相似,都体现了网格状的城市布局,其中都有主广场,广场周边建有教堂和行政官邸,而且有大道贯穿城市,组织起有规则的道路网。这种城市布局通行于西班牙帝国各城市,在当时留下来的许多城市地图和图像中都可以看出。就广场而言,意大利的与美洲的有较大差异,欧洲城市的中心广场的经济职能没有像美洲的那么集中在主广场上,而是分散在多个广场,甚至集中在道路两旁。欧洲广场是封闭的,美洲广场是开放的。而且,欧洲广场规模远远不如美洲广场那么大。东南亚城市一般没有大型广场,而是以宫殿、城堡、清真寺或佛寺以及集市作为城市的中心。这也是为何马尼拉内城与城外的华人区和日本人区有很大不同,外来者规划的内城从一开始就设计出规则的城市和广场。 之所以会出现这种城市形态,是与13世纪以来的欧洲新城建设实践有着很大关系。法国西南部、德国东部、西班牙都出现了大量新城,14世纪时,西班牙瓦伦西亚的方济各会士艾克希米尼克(Francesc Eiximenis)根据阿拉贡王国新城建设的实践还做了理论总结,在其《基督教十二书》(Dotzè del Crestia)当中提出基督教的理想城市,即矩形、两条轴线垂直相交于中心广场,周围是凉廊。这种城市模式对美洲的影响较大。到15世纪,意大利率先发展出一批新式城市,如皮恩扎、乌尔比诺、费拉拉等,强调几何规则的广场在城市中的重要地位。这些传统深刻影响了后来的西班牙帝国,其在殖民地和本土都打造了新式城市空间。这种几何状的理想城市类型所体现出来的权力色彩正是西班牙帝国所需要的。但是从空间上看,这些影响又不都是从欧洲到美洲和亚洲。文艺复兴城市规划思想直到16世纪下半叶才在西班牙流行,经过胡安·埃拉拉、莫拉叔侄等城市规划家的努力,马德里的城市空间被大大改变,逐渐产生以矩形的主广场为中心、中轴线道路贯穿城市东西的城市形态。这种新的城市样式与西班牙本土的中世纪城市传统大为不同,譬如,故都巴利亚多利德就没有宽敞的中心广场和笔直的中轴线街道,而是体现中世纪西班牙曾经受到过的伊斯兰文明的影响:道路蜿蜒曲折,缺乏开阔的公共空间。马德里的建设为西班牙城市建设开辟了一条新的道路,对后世的欧洲城市发展影响甚大。而这时期美洲城市均已建造起来,马德里的建设发生在那不勒斯、利马之后,甚至与马尼拉同时期,这种时间差体现了此种城市风格源头的多样性。 其次,这三座城市都体现了防御性设施的增强,新式堡垒成为重要的标志性景观。出于对奥斯曼帝国和北方法国人的提防,那不勒斯这时期的城市建设增强了城市防御功能,城墙得到了前所未有的加强。在佩德罗·托莱多时期,城市的防御体系变得连续,他将城墙和海岸的优势结合起来,增强了圣埃莫堡、蛋堡、新堡、卡尔米内堡几个防御要塞,尤其是圣埃莫堡和新堡正好围成了一处驻军区域,即“西班牙区”。在马尼拉,到16世纪末,行政长官达斯玛里纳(Gomez Perez Dasmarinas)仿照美洲的哈瓦那和卡塔赫纳模式在城市周围建造城墙和堡垒,墙体上还架有青铜炮。因为这时期葡萄牙人经常攻击西班牙据点,荷兰人也占据了台湾,同西班牙的菲律宾为敌,故而城墙和堡垒被增建。在马尼拉湾入口处的港口城市卡维特(Cavite)还建有菲利普堡(Fort San Felipe),作为保卫马尼拉城的第一道防御。利马的城墙建设比较晚,一直到17世纪后半叶才开始,但其非常重视对卡亚俄港口的城墙和防御设施的建设。这一时期在西班牙经营的领地上均出现了竞争的加强,为了保障其商业和政治利益,西班牙帝国在建设城市时都会考虑都将其作为堡垒,增强军事性,这也是西班牙殖民城市的重要特征。 星形堡垒体现了西班牙帝国推动这种建筑类型在其殖民城市的应用。建造城墙的活动在帝国境内普遍存在,如16世纪40年代的安特卫普由皇帝查理五世下令建造了城墙,为了迎接1549年查理五世来访,凯撒利亚城门还被改造成凯旋门。到16世纪,从欧洲开始出现了一种新型防御体系,其与中世纪的城堡和城墙不同,新式城墙更低更厚,有的是双层,有的是外面增建一座星形堡垒,或多处嵌以多边形棱堡。之所以出现这种革新,也是与当时热兵器的出现分不开的。为了抵御枪炮,城墙防御体系出现了深刻变革,从过去注重高度转而利用斜角和厚度。1564—1566年,在都灵城墙的一角由弗朗切斯科·帕乔托(Francesco Paciotto)建造了这种星形堡垒,紧接着在安特卫普就由同一个建筑师建造了同样的堡垒。这种类型的堡垒很快风行欧洲,那不勒斯的圣艾莫堡也是在这一时期建造起来的。这种新式城墙甫一出现,即被理论家们进行了总结并写进著作之中。欧洲以外的利马和马尼拉由于西班牙的引进也建起类似的防御设施。但是利马和马尼拉并没有专门的星形堡垒,而是在城墙上普遍建造棱堡。 再次,城市空间向海边集聚,形成港口城市,也体现了西班牙帝国作为海洋帝国的引力。西班牙帝国的许多其他城市亦是如此,如安特卫普、塞维利亚等。西班牙在中美洲和菲律宾诸岛屿建立的城市大都沿海而立,南美洲的利马也是取代了内陆城市库斯科而发展起来的。16世纪,随着地理大发现催生的大航海时代,许多城市都开始面向海洋,连一直处于内陆山区的佛罗伦萨在升格为托斯卡纳大公国首府之后也要在利沃诺建立港口,以跟上时代发展的步伐。许多沿海的城市更是经历了空间的变迁,从沿河内陆朝滨海区发展,建设船坞(Arsenal)。16世纪70年代,那不勒斯的新堡和蛋堡之间的圣露琪亚港区得以扩建,并且由工程师修建了船坞,计有12座拱门,扩建工程一直持续到16世纪末。位于马尼拉南边16公里、同在马尼拉湾的港口甲米地也是这样一个船坞,它既是与外界进行贸易往来的港口,也是对马尼拉城起到防卫作用的军港。利马城西边滨海的卡亚俄港也是如此,推动了利马港口城市的发展。 最后,全球化也带来了城市人口的变化,人口来源多样化,出现了多元的聚居模式。在西班牙人建造的内城外围出现移民区域,形成多族群的城市生态环境。到美洲工作和生活的亚洲移民都被称作“中国人”(chino),以墨西哥城为最多,其次就是利马。根据1613年的一份统计资料,当时利马有114名亚洲人,其中38名是中国人和菲律宾人,20名日本人,56名葡属印度人,还有马来人和柬埔寨人。但这也只是其中的一部分。利马的潘查卡米拉(Pachacamilla)区有大量非洲人,切尔卡多(Cercado)区在16世纪是来自高地的印第安人的居住区,马朗波(Malambo)区、阿齐(Acho)区、巴拉提约(Baratillo)区有大量混血居民居住在这里。马尼拉也是一个国际城市,来自世界许多地方的人都可以在这里见到,尤其是来自欧洲和亚洲各地的。根据17世纪初的记载,在当时庆祝圣徒罗耀拉的节日上,竟然有80个不同国家的人参加,虽然语言、肤色、习惯不同,但同为基督徒。这些外国人不仅来此经商和游历,还都居住在城市里。其中有两大最集中的区域,即华人区和日本人区,显示了这座城市的多元共生性。 与利马和马尼拉相比,那不勒斯没有多少来自欧洲以外的移民。但是,这座城市在近代早期经历了大规模的人口增长,其中工业人口的增加是重要因素。郊区和乡村的人口大量涌入城中,而其中相当大的一部分进入纺织行业,大概有4/5的那不勒斯工人以丝绸业为生。纺织品的生产和印染工序也在那不勒斯市区发展起来,阿普里亚的羊毛和卡拉布里亚的丝织品被运到这里生产加工。城市政府支持行会,并且由商人通过广泛的家庭作坊分包进行生产。至今那不勒斯还有道路名为“呢绒行会路”(Via Arte della Lana),其街区正是当时纺织业集中的地方。16世纪上半叶,城内有70—100名呢绒业工人,有4000—10000名丝织业工人。在16世纪,那不勒斯的丝织业发展极其迅速,到1582年时,注册在簿的丝织业工人已达2万名。这些来自近郊的劳工使城市里的人口构成相当多元化。

综上所述,三座文化背景各不相同的城市在布局和结构上表现出趋同这一现象,体现了西班牙帝国在海外对殖民地城市的空间塑造。西班牙将欧洲城市化的经验带到了世界许多地区,催生了防御性城市、港口城市、多元文化城市的同时出现,同时这也是西班牙帝国的全球化产物。

三、城市空间与帝国霸权的运行

西班牙帝国在全球殖民活动中不仅追求经济利益,还渴望实现对殖民地政治和文化上的控制。这种控制既通过规划和建造类似的城市空间实现,也通过打造帝国的“软实力”实现。后者包括规训城市中的人、举行仪式活动,等等,这些都是西班牙帝国对殖民地城市实施控制、建立霸权的工具。如何使殖民城市中的本地人放弃其本地传统从而接受宗主国的文化,是西班牙殖民者尤其想要实现的愿望。因此,建造一个有示范意义的城市,规训当地人,才能够达到长治久安,逐渐将殖民地变成西班牙帝国的真正领土。这也是为何不管是欧洲还是美洲、亚洲的殖民城市,西班牙人总会开发出一个独立的西班牙区,作为殖民者居住的地方。同时,通过城市建设、空间隔离等手段强化西班牙文化的优越性。

那不勒斯虽然是一座欧洲的城市,在城市结构方面与欧洲其他地方的城市并无太大不同,但是,西班牙区实际上形成了一个有别于本土城市文脉的空间,它所蕴含的文化是西班牙人强加给那不勒斯的。西班牙区不仅隔离于老城,既长且直的托莱多路和许多道路相垂直,构成大小一致的街区。而且,还有圣埃莫堡在其北边起到戍守功能。为了有效控制这个新城区,总督托莱多建造了圣埃莫堡,它与卡尔米内堡一道居高临下扼守着全部港湾和整座城市。在西班牙区的南边滨海处,坐落着占地广阔的总督府,它所在的花园一边与新堡相连,另外三边沿着今圣卡洛(S.Carlo)路、普雷比席特(Plebiscito)广场和玛丽娜(Marina)路构成一个宽阔的空间,矩形的总督府就位于花园的西北角,并且带有两座具有防御功能的塔楼。总督府与圣埃莫堡一道成为西班牙区的屏障,也是西班牙人向那不勒斯本地人展示权力的空间。西班牙区以外部分的建设也服从于这一目标。在总督古兹曼·皮曼泰尔(Gaspar de Guzman y Pimentel)的支持下,建筑师方塔纳对城市杂乱的结构进行了重新规整,他开辟的新道路连接起总督府、港口以及蛋堡旁边的船坞,事实上有利于军队更快、更便捷地开进西班牙区,以保证西班牙人对城市的控制。西班牙还在那不勒斯引入卫生观念,重点治理供水系统,在公共空间建造大量喷泉,重新利用古代高架水渠,派专家对既有的水网进行改造,建造医院。这些举措是为了展示帝国的优越性,从而对意大利南部地区产生示范作用,以巩固其统治。 在利马和马尼拉,西班牙人也建立了类似于那不勒斯西班牙区的城市,专门供西班牙人居住,以与本地人相隔离。在利马,西班牙人创设了让本地人集中居住的区域——集中传教区(reducción),1571年在城东建造的塞尔卡多(El Cercado)就是第一个。西班牙人强制性地安排附近经常到利马的印第安人居住在这里,由耶稣会监管并使其基督教化,这些区域的内部一般根据居民的出生地或所属族群隔离居住。同时,西班牙人还努力打造自己所居住区域的神圣性。利马城的主广场是西班牙人展现权力的场所,国家和教会的力量都在这里体现。一种被称作皮科塔(Picota)的木石建筑被竖立在广场上,象征正义和司法,同教堂一道成为西班牙权力的象征,意味着秩序和正义。实际上,印加帝国时期就有将称作乌斯努(usnu)的石头竖立在广场中心的习惯,以象征正义,西班牙帝国统治时沿用了这种做法。在利马的建城过程中,教会权威与居民一起向神祈福,确定皮科塔在主广场的中心位置,然后再确定教堂的位置,竖立一个小十字架,其后确定市政厅的位置,固定市政会的人数。这个过程是为了使城市空间神圣化,并确立主广场和教堂作为公共空间在城市生活和对抗异教徒方面的功能。隔离空间和使广场神圣化都是西班牙帝国为便于统治和教化而采取的举措。

在马尼拉,西班牙人居住的城就是内城。对于城外的近万名本地人,其居住的地方也逐渐被西班牙人改造。在内城周围方圆十公里范围内的本地人社区,一般都建有中心广场、高大的教堂,还有一些西班牙风格的富人住宅和散落在各处的普通住宅。来到马尼拉的中国商人和日本商人的居住区在空间上也被隔离。到16世纪80年代,随着西班牙通过马尼拉加强与中国的贸易,数千名福建人进入马尼拉,被马尼拉当局安排在城郊的巴里安(Parian)区居住,紧挨着内城。这里也成为官方的丝绸市场,仅供中国工商业者居住。马尼拉当局还对华人进一步区分,将其分为基督徒华人和非基督徒华人。比农多区(Binondo)成为首个基督徒华人的区域,还有一些仅允许与菲律宾妇女结婚的基督徒华人以及他们的后代(mestizo de Sangley)居住的街区。这种空间分化方式体现了西班牙人的统治之道。对于巴里安华人区,西班牙人也是竭尽全力限制其发展。尽管华人数量非常多,但是被强制居住在这个有限的区域当中,而且不能随意随时进出,还要缴纳很高的税额。这也是防止对人数有限的西班牙人构成威胁。西班牙人希望使华人基督化,但是又不希望他们过于西班牙化,而是通过保持一定程度的空间隔离来强化其在马尼拉的统治秩序。对于日本人,马尼拉当局也将其局限在特定区域,即1585年建立的狄洛(Dilao)区,由于日本人与中国人都进行丝绸贸易,故而也邻近华人区。但是日本人与华人有很大不同,他们更加不服从管理,经常与西班牙当局发生冲突,故而该区甚至被西班牙人摧毁过。但到17世纪,西班牙人依然建起了三处日本人的聚居区,并利用方济各会对日本居民进行基督教化。

当城市空间被改造和规整之后,西班牙殖民者要在这种空间中举行一系列仪式,通过展示权力的方式实现西班牙帝国对其殖民地城市的教化。在欧洲,广场既是商业活动和社会交往的场所,也是王室和教会进行仪式活动的舞台,广场等公共空间中的活动成为权力者向被统治者施加权威的重要途径。那不勒斯最接近欧洲传统,有广场作为仪式中心。美洲和亚洲原本没有广场、市政厅的概念,此时也被植入。在利马,欧洲的广场要素与当地作为仪式场所的大型广场结合。马尼拉缺乏公共空间,统治者只能分而治之。

在那不勒斯,每当西班牙国王及王室成员出生、婚礼和葬礼的时候,总督都会在那不勒斯举办各种仪式活动,包括携矛比武、斗牛、骑马互掷空心泥球。这些对抗性的武力比赛源自伊比利亚半岛上基督徒与摩尔人的长期对抗,因而带有强烈的西班牙特色。在哈布斯堡王朝统治西班牙时期,这些仪式流传到欧洲其他地区,尤其是西班牙统治的地方,与法国注重宫廷典雅礼节的仪式形成鲜明对比。西班牙的马术和斗牛等活动也流传到那不勒斯。从那不勒斯对西班牙式仪式的接受中,可以看出其与宗主国的关系。在重要的节日和节庆活动上,那不勒斯总督都会举办这些比赛仪式,表现出西班牙的文化霸权。对于这些舶来品,那不勒斯的贵族非常积极地接受。16世纪末的作家将当时的那不勒斯贵族描述为自由的、豪放的、尚武的。西班牙的马术和尚武传统一直在那不勒斯占据重要地位,影响着当地贵族的品位和习惯,尤其是骑士精神。像那不勒斯的名门望族如卡拉法(Carafa)、卡拉乔洛(Caracciolo)、皮格纳泰利(Pignatelli)、桑格罗(Di Sangro)、托马切洛(Tomacello)等家族都积极参与这些比武活动,即使不亲自参与,也会作为观众在总督身旁高声欢呼。同法国的室内仪式和面向特定贵族人群不同,西班牙的仪式都是在室外露天举行,城市成为重要的舞台。而且,仪式都是面向大众的。根据当时的节庆手册,大众对于参与仪式一般有非常高的热情,积极参与斗牛仪式,亲自激怒公牛,甚至杀死公牛。那些将公牛杀死的人不仅不会受到惩罚,还会得到牛的尸体作为奖励。通过这种集体狂欢,那不勒斯总督帮助西班牙帝国巩固了对那不勒斯的统治,与当地的贵族和民众一道完成了盛会和仪式的表演。从此也可以看出那不勒斯对西班牙统治的支持和依附。 在利马,自从1542年设立秘鲁总督区起,利马的总督进城仪式也可以被视作西班牙帝国显示权力的方式。利马也想借此机会取代库斯科、确立在秘鲁的首要地位。秘鲁与墨西哥城的进城仪式不同,后者是从维拉克鲁兹登陆,一直走陆路,展现的是征服的顺序。而前者则要从卡亚俄港登陆,直接进入利马,以避免陆路需要的大量耗费。利马占有得天独厚的位置,是西班牙统治秘鲁的重要据点,由此超越内陆的库斯科逐渐成为秘鲁的首要城市,这也与进城仪式有很大关系。1544年第一任秘鲁总督在进入利马入职时,就在进城处建造了一座凯旋门。1551年、1556年,第二、三任总督进城时也都建造凯旋门。这种源自欧洲的仪式被带入殖民地城市,以显示殖民者的权力。总督进城仪式的举行地点在梅卡德雷斯街的凯旋门,位于利马城的蒙瑟拉(Montserrat)区,是从卡亚俄港进入利马城的门户。总督从这里经过,就意味着进入利马城,也象征着对利马城市的掌控。在仪式中,总督上任进城之前,先要在卡亚俄港作停留并狂欢,然后穿过利马的凯旋门前往城市中心的主广场。凯旋门由利马商人赞助修建,上面饰有银条,以显示利马城市的富裕和高贵。总督要在这里发誓,象征着他代表国王进入城市,接收这座城市。与其并行不悖的另一个层次就是针对当地人的教化。在特伦托会议之后,教廷加强了对海外的基督教化,而西班牙人成为推行这种教化的重要力量,基督教化也是巩固其殖民统治的重要工具。在利马,许多教区在城内外建立起来,在教区教堂旁边,西班牙人还建造了医院。这一切不仅是为了向本地人提供治疗和教育,还负责改变他们的生活方式并使其皈依基督教,更是为了进行社会控制,因为利马的医院主要控制在教会手中。 西班牙人也利用类似的方法来控制马尼拉拥有多元文化和族裔背景的居民。那不勒斯作为欧洲城市,在文化上与西班牙有共通性,较为容易统治,但是菲律宾与欧洲传统全然不同。这里有亚洲人自己开创的传统,中国商人和日本商人有各自的聚集区域,本地人又分为许多种族群,以巴朗盖作为基本组织单位相互竞争。作为多元文化碰撞的亚洲枢纽,这里对于外来的征服者而言并不容易统治。再加上在亚洲,欧洲殖民地一般都是缩在有城墙的内城中,与当地人隔离开来,这种居住模式也限制了欧洲人对当地人的整体同化。在菲律宾南部,还有苏禄王国的穆斯林对西班牙殖民者充满敌视和排斥,他们通过争取本地人的民心同西班牙殖民者竞争,这些都增加了西班牙统治的困难。在无法使用公共空间进行规训时,他们只能求助于教会,由教会通过城市分区进行基督教化。宗教改革时期,耶稣会在欧洲各地活动,尤其在城市中确立了自己的地位,在罗马、布拉格、安特卫普等大城市的中世纪街区中建造了宏伟宽敞的新式教堂。在同时期的其他大洲,罗马天主教致力于增加在欧洲北部失去的教区,主要修会也涌入殖民地城市活动,成为改造当地原有文化的重要力量。1573年,由于耶稣会和方济各会的活动,就已有菲律宾本地人的改宗。1579年,菲利普二世在马尼拉建造了第一个主教区,虽然此前已有奥斯定会进入,但由多明我会会士多明各·萨拉扎尔(Domingo de Salazar)担任第一任主教,隶属于墨西哥大主教。此后在其他地方也设立了一些主教区,马尼拉升格为大主教区,建有大教堂。在对当地人的传教中,修会起到了补充政府统治的效果,与当地人的交流更多,甚至进入村社当中建立修道院,并有王室政府的资助。许多当地村社也被改造成以教堂为中心的城镇。到16世纪80年代末,马尼拉城中有80名西班牙人,除了大教堂和主教宫的数十名教士,奥斯定会修道院有七八位修士和众多其他预备神职人员,并有几处房产;方济各会修道院有4位修士和近20位其他神职人员;耶稣会则共有5位神职人员。这些修士全部来自西班牙或那不勒斯,其目标是协助帝国的统治。由此也可见帝国内部人员所具有的流动性。 从三座城市的情况可以看出,城市空间整合是一种非常重要的凸显权力和控制臣民的统治方式,不管是在欧洲还是美洲和亚洲,西班牙的城市建设都与教化有关,通过城市改造体现统治的合法性,建筑和仪式都可以作为帝国权力的隐喻。当然,帝国对不同地区也采取因地制宜的方式进行管理,譬如,那不勒斯历史上有较强的来自其他国家的影响,故而采取建造新区和输出西班牙文化的方式;美洲在历史上就特别注重服从国王权威和仪式活动,故而在利马借用一些权威性符号和象征性方式强化帝国力量;而亚洲的多元文化背景则使其在马尼拉通过加强城市空间隔离,采取分而治之的手段。这些都体现了西班牙帝国利用空间进行规训的统治策略。

结语

在近代早期,西班牙帝国所开启的一种新的跨洋贸易推动了此后的全球化发展,尤其在全球范围内塑造了一批带有其显著特征的城市类型。商品、资本、思想等要素的自由流动,在帝国的框架内改变着一切碰触到的地方。一方面,城市被置于由帝国创建的海外贸易网络中,成为商品和资本流通的驿站,白银、纺织品在美洲和亚洲之间流动,甚至也影响到欧洲的城市经济。另一方面,西班牙帝国对殖民地的城市进行改造,代表西班牙帝国权力的总督和行政长官们按照帝国中枢的意愿改造城市空间,将帝国的意志强加到城市空间中,改变着殖民地城市,使其成为体现“日不落帝国”辉煌的舞台。那不勒斯、利马、马尼拉都受到了这种早期全球化力量的影响,其在近代早期城市地位的变化和空间变迁,事实上都是西班牙帝国主导下的结果,也是西班牙帝国与全球范围内不同国家和文化碰触的结果。 如果我们对西班牙帝国的城市空间策略进行更深入的思考,就会发现帝国也起到了传播媒介的作用。在帝国的城市化进程中,欧洲城市化的经验被带到殖民地,用于建设和改造殖民地城市,正如棋盘格状布局和中心广场的城市特征被带到与西方城市传统不同的美洲和亚洲。这种传播使16世纪出现了世界范围内的新型城市化。同时,西班牙帝国也致力于重塑城市空间,目的是使被统治地区同化于西班牙,特别是通过空间隔离和举行仪式的方式巩固统治秩序。无论在欧洲还是美洲和亚洲,这种空间规则都畅通无阻。殖民者还通过空间的建构规训被统治者,强化帝国控制和帝国认同,从而有助于其利益的攫取以及经济的全球化,这在近代早期的全球化过程和帝国时代是一个普遍存在的现象。

在人类学等社会科学的影响下,在亨利·列菲弗尔、大卫·哈维等学者的推动下,现在的城市史研究注重空间视角,着力于探讨城市景观生成和城市改造背后的政治和经济要素,空间的生产机制成为城市史的研究目标。在全球化和全球史盛行的今天,对城市的研究也逐渐过渡到全球流动和交往方面,全球化空间成为当下的热点。因此,我们考察城市也应当引入全球联系和互动的视角,近代早期西班牙帝国在全球范围内进行的城市建设有秩序和权力的考量,帝国与其殖民地的等级关系也由此而建立。城市空间的变迁实际上体现了统治者的权力和控制,当欧洲的城市模式向全球扩张时,这种通过空间以加强统治的方式也被应用到了广阔的殖民地,使世界各地的城市在全球化浪潮中趋于一致。此外,帝国也采取了因地制宜的策略,这体现在其全球性城市的空间特征中。这种微观与宏观并重的空间方法可以辅助我们考察早期全球化时代的帝国史以及现代世界城市体系形成的根源。